Häufig gestellte Fragen

Hier findest du häufig gestellte Fragen und Antworten zu den Themen Klimawandel, CO₂e-Fußabdrücke und Klimaschutz.

Hier findest du häufig gestellte Fragen und Antworten zu den Themen Klimawandel, CO₂e-Fußabdrücke und Klimaschutz.

Die Klimawirkung der einzelnen Treibhausgase sind unterschiedlich, so entspricht 1 Kilogramm Methan der Klimawirkung von 23 Kilogramm CO₂ und 1 Kilogramm Schwefelhexafluorid (SF6) entspricht sogar 22.800 Kilogramm CO₂.

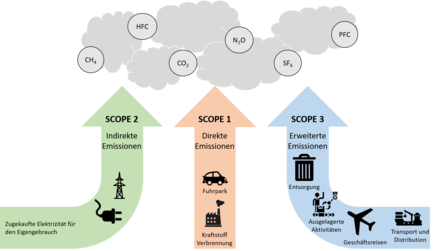

Grundsätzlich werden insgesamt sechs klimarelevante Treibhausgase erfasst und in die „gemeinsame Währung“ CO₂-Äquivalente (CO₂e) umgerechnet. Dafür gibt es je Treibhausgas einen Umrechnungsfaktor. Solche sogenannten Emissionsfaktoren gibt es aber auch für Energieverbräuche, Transporte, Reisen, Papier, Abfall, Nahrungsmittel, usw. Nach der Datenerhebung werden alle Einflussgrößen in CO₂-Äquvalente umgerechnet und ergeben somit den CO₂e-Fußabdruck.

Die Methodik wird im Detail in internationalen Standards wie dem Greenhouse Gas Protocol des World Resource Institutes und World Business Council for Sustainable Development oder einschlägigen ISO Normen beschrieben.

Scope 1 umfasst alle Treibhausgasemissionen, die direkt im Unternehmen, durch Verbrennung in eigenen Anlagen anfallen. Dazu gehören beispielweise Emissionen aus Heizkesseln oder dem unternehmenseigenen Fuhrpark. Treibhausgasemissionen aus der

Scope 2 beinhaltet alle indirekten Treibhausgasemissionen, die bei der Energiebereitstellung für das Unternehmen entstehen, d.h. alle Treibhausgasemissionen, die bei der Bereitstellung von Strom, Erdgas, Fernwärme oder Fernkälte durch ein Energieversorgungsunternehmen entstehen.

Scope 3 umfasst alle übrigen Treibhausgasemissionen, die mit der Unternehmenstätigkeit in Zusammenhang stehen. Dazu gehören Treibhausgasemissionen ausgelagerter Unternehmensbereiche, Treibhausgasemissionen der Abfallentsorgung und des Recyclings, Treibhausgasemissionen von Geschäftsreisen oder Pendlerverkehr der Mitarbeiter etc.

Dies kann durch Energieeffizienz, den Umstieg auf erneuerbare Energien, die Filterung von Treibhausgasen aus Kraftwerken und Produktionsanlagen, aber auch durch Aufforstung bzw. geeignete Maßnahmen in der Landwirtschaft erfolgen.

Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländer sind in der Regel effizienter, da der Effekt pro investiertem Euro aufgrund der Kaufkraftunterschiede stärker ist. Darüber hinaus weisen hochwertige Klimaschutzprojekte auch zahlreiche Zusatznutzen wie Arbeitsplätze, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Lebensverbesserungen, etc. auf. Dadurch kann die Situation der Menschen in Entwicklungsländern allgemein verbessert und im besten Fall eventuellen Abwanderungen entgegengewirkt werden.

Es gibt einen „verpflichtenden Markt“ und einen „freiwilligen Markt“.

Beim „verpflichtenden Markt“ teilen die Staaten allen zum Emissionshandel verpflichteten Unternehmen pro Jahr eine festgelegte Menge an Emissionszertifikaten zu. Diese Menge ist geringer als die Menge der Emissionen, die diese Unternehmen verursachen. Die restlichen Emissionsminderungen müssen diese Unternehmen durch Einsparmaßnahmen oder dadurch erreichen, dass sie Emissionszertifikate von Unternehmen kaufen, die diese nicht benötigen, weil sie Einsparmaßnahmen in größerem Umfang getroffen haben. Beabsichtigt ist damit, über einen hohen Marktpreis für die handelbaren Emissionszertifikate Anreize für Maßnahmen zur Einsparung zu schaffen.

Der „freiwillige Markt“ ermöglicht den Emissionsausgleich abseits von staatlichen Regulierungen für verantwortungsbewusste Unternehmen, Organisationen und Individuen.

Durch ein riesiges Aufforstungsprojekt im Amazonesregenwald in Brasilien kann eine Tonne CO₂e viel günstiger umgesetzt werden, als durch ein kleines Recycling- und Bewusstseinsbildungsprojekt in Rumänien.

10 Tonnen CO₂e emittiert ein Österreicher durchschnittlich pro Jahr, was weit entfernt ist von dem verträglichen Maß. Um den Klimawandel nicht weiter anzuheizen, sollten pro Person pro Jahr nur 2,0 Tonnen CO₂e emittiert werden.

Wohnungsbau, Warmwasserbereitung und öffentlicher Konsum verursachen etwa 2 Tonnen CO₂e pro Bürger und Jahr – dies gilt als nicht direkt beeinflussbar. Mit insgesamt etwa 8 Tonnen CO₂e entfällt der überwiegende Teil der durchschnittlichen Treibhausgasemissionen jedoch auf den privaten Konsum, Heizung, Ernährung, PKW- und Flugreisen und Haushaltsgeräte. Dahinter stehen die Treibhausgasemissionen, die durch den Einsatz von Material und Energie in den jeweiligen Wertschöpfungsketten der Produktkategorien entstehen. Der Einfluss des Einzelnen auf diesen Anteil der persönlichen Treibhausgasemissionen ist erheblich: Während ein „verschwenderischer Lebensstil“ mit 14,5 Tonnen CO₂e zu Buche schlägt, erzeugt ein „effizienter Lebensstil“ nur 5 Tonnen CO₂e. Dies verdeutlicht den enormen Einfluss, über den eine Privatperson durch ihre Entscheidungsgewalt bezüglich Konsum und Lebensstil verfügt.

Zudem kann das Unternehmen sich aktiv dafür einsetzen, dass seinen Mitarbeiter:innen, Kunden und anderen Interessengruppen die Bedeutung des Klimawandels bewusst wird und mit gutem Beispiel voran gehen.

Klimaschutz wird zusätzlich stark durch das Verhalten der Menschen in einer Region beeinflusst. Daher wird Klimaschutz durch die gezielte Schaffung eines Bewusstseins für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen bei den Bürgern gefördert.

Der Klimawandel beschreibt das Phänomen, dass die durchschnittliche Temperatur der Erdoberfläche im Zeitraum zwischen 1900 und 2020 um durchschnittlich ca. 1°C angestiegen ist. Der künftige Temperaturanstieg auf der Erde wird je nach Szenario mit einer Bandbreite zwischen 1°C und 6,5°C prognostiziert, wobei das obere Ende dieser Spanne sehr wahrscheinlich ist. Unter Berücksichtigung der bereits eingetretenen Erhöhung der CO₂-Konzentration wird ein minimaler globaler Temperaturanstieg von etwa 4°C bis zum Jahre 2100 erwartet – es sei denn, wir ändern unser Verhalten. Denn jeder Einzelne kann einen positiven Einfluss auf den Klimawandel ausüben.

In unserer Region ist zum Beispiel eine Ausdehnung der Vegetationsperiode zu beobachten, wodurch die Pflanzen im Frühling früher austreiben. Zudem haben extreme Wetterereignisse wie Stürme, Hagel oder Starkregen und Überschwemmungen in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen.

• Gesundheitsrisiken durch steigende Lufttemperaturen und Hitzewellen

• Wetterextreme wie Überschwemmungen, Stürme und Trockenperioden, Waldbrände

• Wirtschaftliche Folgen für die Beseitigung der Klimafolgeschäden (das finanzielle Ausmaß ist nur schwer prognostizierbar – vereinzelt werden bis zu 15 Prozent der jährlichen weltweiten Wirtschaftsleistung angenommen)

• Zunahme der Hunger- und Wasserkrisen, insbesondere in wenig entwickelten Ländern

Emissionseinsparungen werden vor allem durch klimafreundlichere Technologien erzielt. Die Speicherung von Kohlenstoff kann man durch Aufforstung und Maßnahmen in der Landwirtschaft, die den im Boden gebundenen Kohlenstoff dauerhaft erhöhen, erreichen.

Entscheidungsträger in Unternehmen können darauf achten, dass klimaneutrale oder klimafreundlich hergestellte Waren und Dienstleistungen sowie erneuerbare Energie bezogen werden und die eigenen Prozesse möglichst material- und energieeffizient gestaltet werden. Der CO₂e-Fußabdruck bietet Transparenz und dient als Kennzahl, die sukzessive optimiert werden muss. Aktuell nicht vermeidbare Treibhausgasemissionen können durch die Unterstützung von hochwertigen Klimaschutzprojekten ausgeglichen werden.

Die globale Erwärmung entsteht durch den Anstieg der Konzentration von sogenannten Treibhausgasen in der Atmosphäre, die insbesondere aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe (Kohle, Gas und Öl) resultieren. Durch verstärkt sich der sogenannte Treibhauseffekt: Die von der Sonne kommende, kurzwellige Strahlung gelangt durch die Atmosphäre hindurch auf die Erde, die Treibhausgase lassen jedoch die langwellige Infrarotstrahlung der Erde nur teilweise wieder zurück in den Weltraum. Ein anderer Teil wird reflektiert und wieder zurück zur Erde gesandt. Dies ist eine der Ursachen für die Erhöhung der Temperatur auf der Erde. Die Vernichtung von Wäldern und die intensive Landwirtschaft spielen dabei eine zusätzlich verschlechternde Rolle.

Eine zweite wesentliche Ursache ist, dass mit dem Abschmelzen der Gletscher- und Eisflächen weniger Wärmestrahlung von der Erde reflektiert wird. Dunkle Bodenflächen absorbieren viel mehr Wärme als helle bzw. schneebedeckte Flächen. Sie kennen diesen Effekt: In der Sonne heizt sich helle Kleidung weniger auf als dunkle.

Zudem spielen Rückkopplungseffekte eine Rolle. Beispielsweise ist in Permafrostböden Methan eingeschlossen, das beim Abtauen dieser Böden freigesetzt wird. Ein weiterer Rückkopplungseffekt ist die erhöhte Menge an Wasserdampf in der Atmosphäre, was auf die globale Erwärmung zurückzuführen ist. Wasserdampf ist mit einem Beitrag von 60% zumTreibhauseffekt weltweit das wichtigste Treibhausgas.